SUBRINAを開始したときには新しい取り組みでしたが、その後国内の様々な場所で海底熟成が行われ、海底熟成マーケットが拡大してきていることを実感しています。

海底熟成マーケットがどのような団体にて行われているのか調査してみました。※内容は正確でない場合があります。販売終了のもの、価格などは参考となります。

SUBRINAを運営する株式会社コモンセンスでも多くの海底熟

株式会社コモンセンス(SUBRINA運営)にて受託している海底熟成の取り組み

・海中熟成酒プロジェクト

長期熟成酒BAR「酒茶論」を主宰する上野伸弘さんが取りまとめる海中熟成酒プロジェクト。全国より多くの酒蔵が参加されています。参加された酒蔵は海中熟成酒と蔵内熟成酒のお酒の飲み比べセットを販売されているところが多いので、味わいの違いに興味がある方は飲み比べすることができます。ギフトに最適です。

酒茶論さんにて行われた蔵内熟成酒と海中熟成酒を飲み比べてみたアンケートでは、海中熟成酒の感想として、「甘くやわらかい味わい。香りも引き立ちわかり易い比較でした」「余韻がとっても強く感じられます」「どちらも美味しかったですが、海中は思ってたより違いがあって驚きました」「圧倒的に違います」「海の方が好みです。マイルドですね」「海は味に伸びがある」など味わいの違いを皆さん感じられたようです。また、BARの方々にも参加頂き、蒸留酒の海底熟成も多く行っておりますが、アルコールが高いものの方も刺激が弱まり香りも強くなるなどおいしい変化を遂げていました。

これまでに参加された方々

・酒蔵 8,000円~13,000円

岩手県 南部美人 南部美人

秋田県 天寿 天寿酒造

山形県 浅黄水仙 朝日川酒造

福島県 笹の川 笹の川酒造

新潟県 鶴齢 青木酒造

新潟県 菊水 菊水酒造

新潟県 北雪 北雪酒造

新潟県 誉麒麟 下越酒造

新潟県 金升 金升酒造

千葉県 岩の井 岩瀬酒造

千葉県 木戸泉 木戸泉酒造

千葉県 叶 東薫酒造

神奈川県 赤とんぼ 泉橋酒造

静岡県 富士錦 富士錦酒造

山梨県 笹一 笹一酒造

岐阜県 達磨正宗 白木恒助商店

滋賀県 七本槍 冨田酒造

奈良県 長龍 長龍酒造

広島県 華鳩 榎酒造

山口県 五橋 酒井酒造

熊本県 千代の園 千代の園酒造

・酒販店

東京都 Oh Splash 海琳堂

・BAR

北海道 BAR一慶

東京都 シェリーミュージアム

東京都 バル・デ・オジャリア

静岡県 BAR NO’AGE

大阪府 バル・キンタ

・原価BAR

ウイスキーや、ブランデー、シャンパン、ビールまで様々なお酒の海底熟成をしました。原価BARにて飲み比べの試飲会を行うなど海底熟成に積極的に取り組まれています。

・TOURBILLON

海底熟成スコッチの企画商品を販売されています。2万円~8万円。代表の柳谷さんはウイスキーマニアが高じて原価BARをオープンしてしまうほど。海底熟成初期より参加され、ハードリカーの海底熟成では一番の経験を持ちます。

・Sammarinese オッジフルッタ

サンマリノワインの総代理店のオッジフルッタ。ルパンや、アルフィー高見沢とのコラボワインを海底熟成し販売されています。

オリジナルと比較して、海底ワインの方が明らかに色が濃厚になり、海の力の神秘が感じられます。味わいは、酸味がよりまろやかに感じられ、余韻も長めになるとのこと。

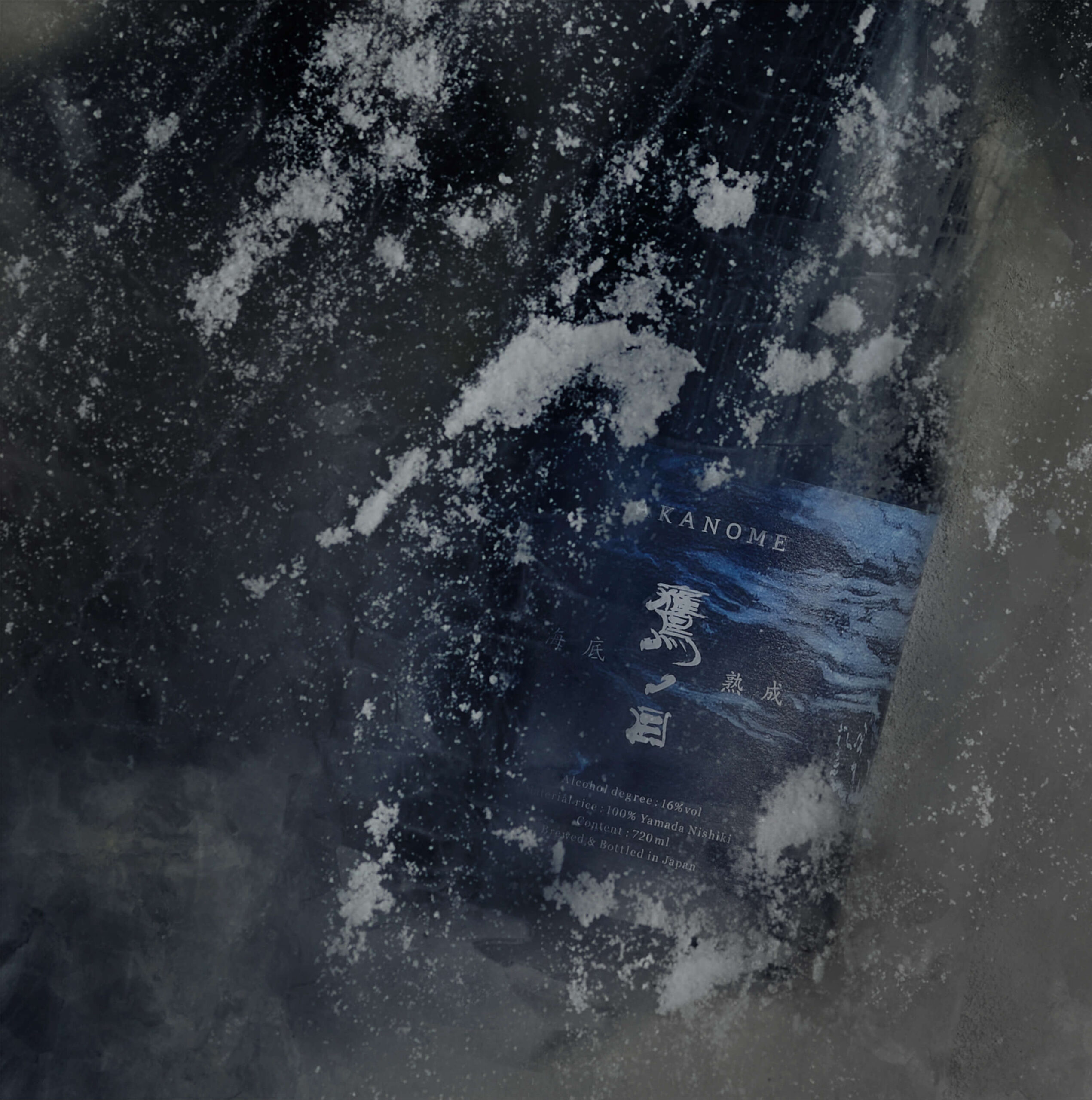

・TAKANOME 海底熟成

効率や生産性を無視し、「うまさ」だけを追い求めた高級日本酒「TAKANOME(鷹ノ目・鷹の目)」。販売した途端に5分で完売するという幻の日本酒。海底熟成により5つ味わいに変化し、限定300本が完売となっています。

・ホテルジャパン下田

クラブワインのシャトーリオナ2008を海底熟成し飲み比べセットを販売されています。14,000円

・伊豆東ワイン

みかんワイン原酒の海底熟成を行い販売されています。10,000円

・沖縄県恩納村

commonsense代表青樹のダイビング師匠である元恩納村漁協組合長の山城さんが主体となり、ふるさと納税返礼品として地元の泡盛を1年間恩納村の海底で熟成させたものです。

SUBRINAの原点は山城さんがに海底でお酒を熟成させて友人にプレゼントしていたことに始まります。6,800円~14,800円

・その他国内での海底熟成の取り組み

・北海道海洋熟成

厚岸、津軽海峡。南伊豆の海中熟成酒プロジェクトにも参加されている札幌の有名BAR一慶さんが主体となったプロジェクト。海底熟成の受託事業も展開されています。

・海底熟成ラム mother

小笠原母島。2015年より小笠原母島観光協会にて小笠原ラムを母島の海に沈める。味や香りがまろやかになった♪とのこと。

・琉宮の邦

沖縄県本部町。様々な海底熟成泡盛を琉宮城蝶々園が企画販売。2000年に海底熟成酒などの商標を取得するなど海底熟成酒の宗主的存在。8,000円~25,920円

・Vinculo Eterno

宮城県。海底熟成研究所を2018年発足し、ポルトガル産赤ワインを海底熟成し販売。22,000円

・宇和海熟成酒プロジェクト

愛媛県宇和島市。2014年より宇和海戸島沖海底約20mで海底貯蔵。波の波動で瓶がゆったりと揺られ…アルコールと水の分子がうまく合わさり角が取れ、深くまろやかな味わいになるとのこと。3,500円~7,700円。

・龍宮浪漫譚

京都府京丹後市。2015年より丹後酒梁が海底熟成。陸上と海底の熟成の違いはハッキリと現れており、更なるビジョンを語らいました。とのこと。8,000円。

・海中熟成酒 秩父×下田 連携プロジェクト

静岡県下田市。2018年よりみやのかわ商店街、下田市商工事業者共同事業により秩父の清酒、ワイン、ウイスキーを下田の海にて海中熟成。11,000円~12,000円。

・西伊豆海底熟成ワイン VOYAGE

静岡県西伊豆。2018年よりEnjoyにて西伊豆の海底でワインや清酒を海底熟成。微振動により、通常の環境下で保管するよりも熟成が進み、 長期熟成したかのようなまろやかでコクのある味わいとなります。とのこと。8,800円~330,000円。

・らぶ・ま~れ

静岡県西伊豆。伊豆市商工会土肥支部によりイベントにて海底熟成ワインが振舞われている。水圧の微振動があり、海底での1カ月は地上の1年に相当する。つまり4カ月沈めていると4年分熟成されることになる、とのこと。

・深川ワイナリー

東京湾。2019年より東京海洋大学との共同研究を行う。ワインを海底熟成し販売。8,800円

・広田湾海中熟成プロジェクト

岩手県陸前高田市。2018年より広田湾遊漁船組合にて海中熟成体験を提供。 ・海中熟成を行うことで酸味が緩和されることでまろやかさが増す ・海中熟成の期間が長くなると濃醇(飲みやすさの減少=ボディ感の強化+うま味増加)になる。とのこと。体験料6,000円~。

・南三陸ワイナリー海中熟成

宮城県本吉郡南三陸町。2017年より南三陸ワイナリーにて海底熟成したワインをワイン会で提供。海中熟成ワインとの味の違いを確かめながら、料理に舌鼓を打っていました。とのこと。5,000円。

・三浦小網代海底熟成ワイン

京浜急行と小網代地区との連携

京急観音崎ホテルにて提供や小網代湾海底熟成ワイン事業(受託)を今後推進してい

く。半年間海底熟成。2021年6月400本初引き揚げ。小網代湾内水深10m~15mの深い入

り江の穏やかな潮流の中で熟成させる。

・海底熟成酒構想

2018年7月発足。3,000円にて受託をしている。

このようにたくさんのプロジェクトが生まれてきています。お酒は五感で楽しむもの。海の記憶が刻まれたお酒は大切な人との素敵な時間を演出するのでしょうね。お酒のプレゼントとしても喜ばれているという声をたくさん頂いております。